Un gran descubrimiento del siglo XX

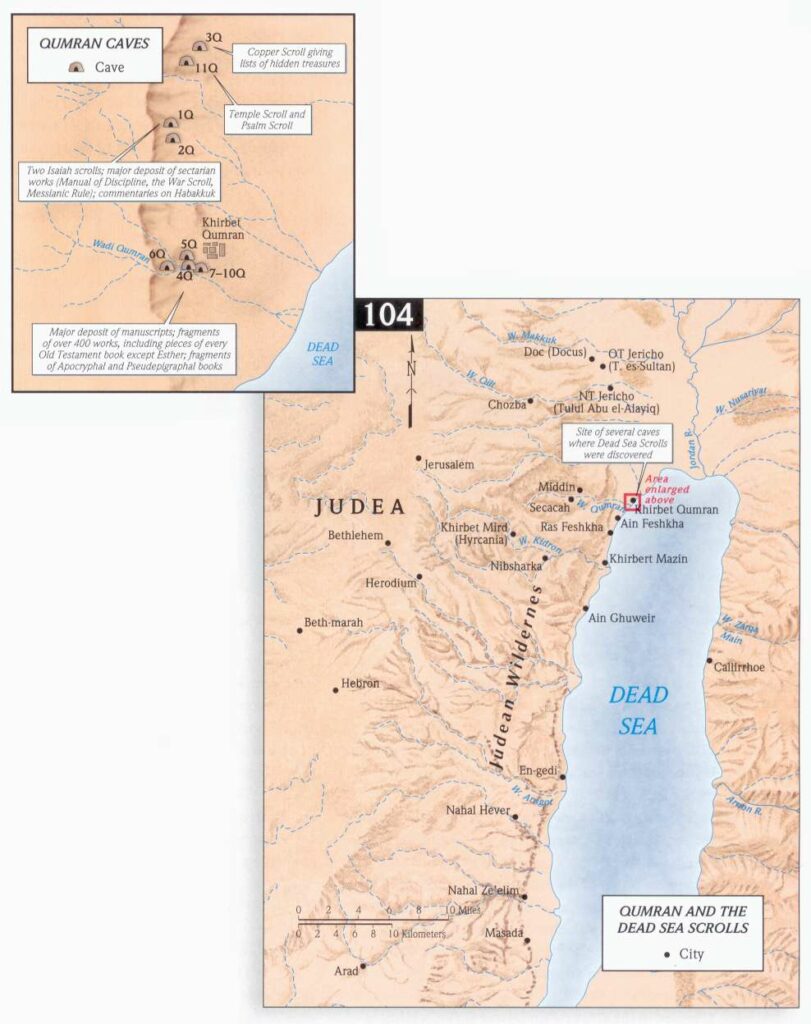

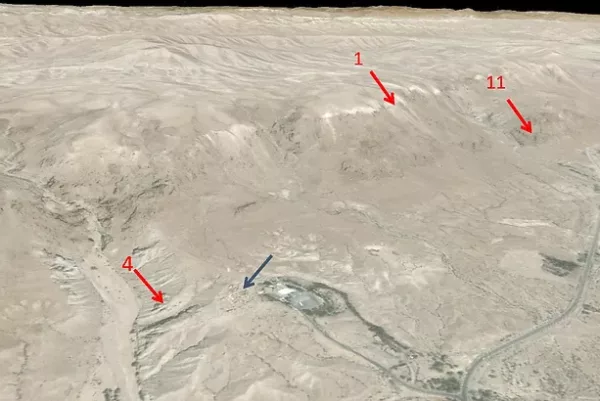

Los Manuscritos de Qumrán, también conocidos como Manuscritos del Mar Muerto, fueron descubiertos en 1947 por un joven pastor beduino en una cueva cercana a Qumrán, un lugar situado en la orilla noroccidental del Mar Muerto, en Cisjordania. Este descubrimiento inicial dio lugar a una serie de exploraciones arqueológicas que continuaron hasta 1956, revelando un total de once cuevas que contenían miles de fragmentos de manuscritos. Estos manuscritos incluyen algunos de los textos bíblicos más antiguos conocidos hasta la fecha, así como escritos apócrifos y documentos de la comunidad esenia que vivía en la zona. La situación geográfica del yacimiento es estratégica y aislada, ya que se refugia en los acantilados del desierto que dan al Mar Muerto, lo que ha permitido que los manuscritos se conserven durante casi dos milenios.

Mapa: Fundación Access (libre de derechos)

Gracias a la paleografía, respaldada por el método del carbono 14, estos documentos pueden datarse entre los siglos II o III a.C. y I d.C. Se trata del mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Desde finales de 2001, los textos encontrados están totalmente disponibles, al menos en sus lenguas originales (hebreo, arameo y griego). Su lectura global y transversal está llamada a revolucionar nuestro conocimiento y comprensión de la sociedad judía en vísperas de sus rupturas irreversibles (el fin del judaísmo del Templo y el nacimiento del cristianismo) y sus grandes mutaciones (la recomposición del judaísmo sinagogal basado únicamente en la Torá y su comentario). Desde el principio, los eruditos establecieron el vínculo entre los manuscritos descubiertos y los ocupantes del yacimiento de Qumrān, a quienes se había comparado durante mucho tiempo con los esenios. El conocimiento del conjunto de los textos y los resultados de nuevas misiones arqueológicas determinan cada vez más la evolución e incluso la modificación de esta forma de ver las cosas.

Foto: BiblePlaces

Qumrán y los esenios

En 1948, teníamos en nuestro poder siete pergaminos más o menos bien conservados, seis en hebreo y uno en arameo. Más tarde nos enteraríamos de que procedían de la primera de las once cuevas llamadas de los manuscritos. Entre otras cosas, contenía un texto sorprendente que primero se llamó «Manual de Disciplina» (siguiendo el ejemplo del catecismo metodista) y luego, de una vez por todas, «Regla de la Comunidad». Una especie de regla monástica anterior a su época, la codificación estricta de una vida comunitaria santificada, que incluía fases de prueba e iniciación, ritos de purificación con baños rituales, lectura asidua y cualificada de la Ley, tiempos de oración y comidas colectivas.

El profesor Sukenik, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, no tardó en establecer la conexión entre este primer lote de escritos, que fechó espontáneamente en el siglo I a.C., y la «secta» de los esenios. En el cambio de era, los esenios eran un grupo de fraternidades ascéticas cuyo asentamiento y modo de vida al oeste del Mar Muerto describe Plinio el Viejo (que murió durante la erupción del Vesubio en el año 79) en su Historia Natural del 77. Se inició así la teoría esenia del origen de los manuscritos.

Foto: Matthieu Richelle

En 1951, el dominico Roland de Vaux, director de la École Biblique et Archéologique francesa de Jerusalén, estableció la relación entre el contenido no literario (cerámicas, tejidos y otros objetos) de la cueva de la que procedían los rollos y las ruinas de Qumrān, que acababa de explorar al frente de una misión arqueológica. La tesis esenia fue retomada, ampliada y confirmada. Nadie sospechaba entonces que posteriormente se descubrirían otros diez «escondites». Así que De Vaux añadió una tercera información a la de Sukenik. Y se buscaron todas las correspondencias posibles entre los testimonios de autores antiguos sobre los esenios, los textos descubiertos en la cueva y el yacimiento arqueológico. En adelante se habló de las «cuevas de Qumrān» o de los «textos de Qumrān». Se consideraba que las ruinas eran los restos de un establecimiento comunal, un «monasterio», se decía.

Rara en esta región, el agua de lluvia que fluía hacia el Wadi Qumran, al sur de la meseta, se canalizaba hacia las cisternas de la comunidad. Esta agua llegaba primero a una primera pila (3 en el plano) en la entrada noroeste del yacimiento. Junto a esta entrada había un mikve (baño ritual) utilizado para las abluciones rituales de los miembros de la comunidad (2), que eran muy estrictos en cuanto a la pureza ritual. Al este de la entrada, el gran recinto se utilizaba para guardar algunas ovejas y cabras.

Una vez pasado el recinto, entras en el «complejo». En la entrada destaca una imponente torre de vigilancia (10). Al oeste de la gran torre está la cisterna redonda, que abasteció de agua a los asentamientos humanos desde la Edad de Hierro hasta que fue destruida en el año 70 d.C. (7; la única cisterna redonda). Justo al este de la gran torre hay una sala rectangular con tres pequeños pilares en el centro. Era la cocina de la comunidad (11). Al sur de la gran torre: la larga sala del scriptorium (12) y, a la izquierda del scriptorium, una sala cuadrada con tres estancias y bancos en las paredes, que sugiere una sala de reuniones del consejo (13).

Completamente al sur, una gran sala rectangular orientada de este a oeste habría servido de salón de actos y refectorio (20), mientras que la pequeña sala a la izquierda del refectorio, con un pequeño pilar, se utilizaba como almacén (21). En la esquina sureste, cerca de la gran cisterna rectangular, se encontraron herramientas de alfarero y hornos para cocer cerámica (17).

Y se animaba a la gente a explorar y describir los lugares según la información contenida en los textos, principalmente la «Regla de la Comunidad». Este esquema triangular fue aceptado rápidamente por la mayoría de los investigadores y se popularizó ampliamente. Otro erudito francés desempeñó un papel importante en ello: André Dupont-Sommer. Figura académica muy distinguida, añadió a las fuentes antiguas sobre los esenios las sustanciosas notas de Filón de Alejandría y Flavio Josefo, bien conocidas desde hacía siglos. En adelante, todo lo que se había descubierto, y todo lo que se descubriría posteriormente, sería naturalmente «esenio». Cualquier voz discrepante permanecía en minoría y en los márgenes. Y se hablaba indistintamente de la «biblioteca esenia (de la secta)» o de la «biblioteca sectaria». Y para revivir viejas ideas, procedentes del Siglo de las Luces y luego reafirmadas por Renan: hicieron del movimiento esenio el prototipo del cristianismo. Esta tesis se había desarrollado sobre la base de un montón de manuscritos. Si los primeros escritos descifrados hubieran sido otros de los novecientos que vendrían, no cabe duda de que habrían tomado caminos diferentes. Es más, estos primeros textos descubiertos se consideraban el reflejo directo de una comunidad real, al igual que los relatos de Filón y Josefo sobre los esenios. Por el momento, no tenían nada de polémico, simbólico o incluso utópico.

Historia de un descubrimiento

Los primeros pergaminos fueron descubiertos por casualidad beduinos en el desierto de Judá. Aparecieron en Belén en el invierno de 1947. Ya en 1948, el profesor Sukenik, en Palestina, y el eminente epigrafista Albright, en Estados Unidos, los identificaron independientemente como auténticos manuscritos hebreos del siglo I a.C. Tras el armisticio de 1949 entre israelíes y árabes, bajo la égida de los jordanos, se llevaron a cabo varias campañas de exploración y excavación hasta 1956. Hubo una carrera y emulación entre científicos y beduinos, en la que estos últimos se impusieron. Las sucesivas misiones terminaron con el descubrimiento de la última cueva, la undécima (están numeradas por orden cronológico de su descubrimiento: 1Qumrān o 1Q, 2Qumrān o 2Q, etc.). Cinco de estas cuevas son naturales, cuatro de ellas lejos del emplazamiento de Qumrān: las n.º 1 y 2, a un buen kilómetro al norte; las n.º 3 y 11, a unos dos kilómetros a lo largo del mismo eje; la n.º 6 está mucho más cerca de las ruinas, al oeste. Las otras seis, nº 4, 5 y 7 a 10, que están cerca o muy cerca de las ruinas, fueron excavadas por el hombre en la roca de marga. Descubierta en 1952, la cueva n.º 4 es doble y, con mucho, la más grande. Ha resistido el paso del tiempo, a diferencia de las demás cuevas que la rodean, algunas de las cuales se han derrumbado bastante. Sólo se han encontrado fragmentos, pero al menos quince mil de ellos. Sólo ella contenía los restos de casi seiscientos pergaminos, alrededor de las cinco octavas partes de los documentos descubiertos.

Disponible aquí: http://dss.collections.imj.org.il/isaiah

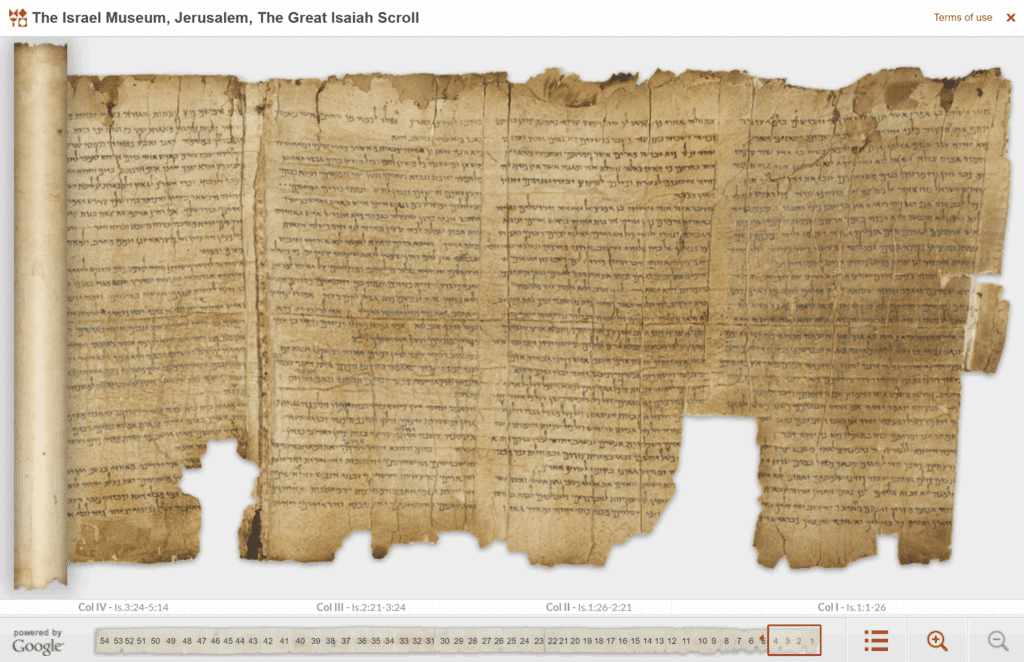

Entre los escritos recuperados hay verdaderos pergaminos, algunos en buen estado, nueve en total, incluidos siete de la cueva nº 1: dos manuscritos del libro de Isaías, uno de los cuales está prácticamente completo y se conoce como el Gran Pergamino de Isaías Los otros dos proceden de la Cueva 11: el excelente Rollo del Templo, el más largo de todos (sesenta y siete columnas), y un precioso Rollo de Salmos. Juntos representan más de un tercio del material desenterrado. También hay que añadir el Pergamino de cobre Recogido en la cueva nº 3, es único (con una lista que sin duda simboliza las piezas de un inmenso tesoro escondido en lugares catalogados). El resto son fragmentos, algunos conservan varias columnas y otros sólo unas pocas letras. En la cueva nº 1, y probablemente en otras cuevas, los pergaminos se envolvieron en telas de lino; de dos en dos o de tres en tres, se colocaron en jarras que durante mucho tiempo se pensó que estaban destinadas únicamente a este fin. No cabe duda de que originalmente había muchos más escritos. A lo largo de los siglos, muchos de ellos fueron sin duda destruidos sin intervención humana; otros pueden haber caído en manos humanas. A principios del siglo III, Orígenes dio fe del descubrimiento de una versión hasta entonces desconocida de los Salmos, «en Jericó (a sólo diez kilómetros al norte de Qumrān), en una tinaja». En el siglo IX, se hicieron descubrimientos aún más sorprendentes. Hacia el año 800, el patriarca nestoriano de Bagdad Timoteo I nos cuenta que, siempre en las cercanías de Jericó, un cazador árabe que perseguía a un perro que había desaparecido en un agujero descubrió un escondrijo con «los libros del Antiguo Testamento y otros libros en escritura hebrea». Varias cuevas, además de las once catalogadas, contenían restos de tinajas y telas; probablemente se habrían depositado allí pergaminos, hoy perdidos.

Publicación de textos

Recuperar los fragmentos no fue fácil. Cuando el gobierno jordano los adquirió (a los beduinos), los colocaron en una sala dedicada a ellos, el «scrollery», en el Museo Arqueológico Palestino de Jerusalén Este. Y pronto empezaron a publicarse. Los siete pergaminos de la Cueva nº 1 se publicaron muy rápidamente, de forma tosca y sin pretensiones. Al principio sólo se publicaron reproducciones fotográficas de los documentos, acompañadas de su transcripción. Luego llegó la masa de miles de fragmentos, de forma destrozada y desordenada, especialmente los de la Cueva nº 4. La tarea editorial era nueva y apasionante, compleja y peligrosa. Los escritos recopilados habían sufrido los estragos del tiempo. También habían sufrido las devastadoras manipulaciones que siguieron a su descubrimiento. En teoría, publicar un documento significaba devolverlo a su estado original. A menudo esto era imposible, dada la cantidad de daños y la extensión de las lagunas. Al principio, no había método ni norma. Había que limpiar y descifrar los restos, juntar las piezas y volver a pegarlas, y a menudo había que reconstruir el texto. Hacía falta genio. Todo lo que tenías eran tus ojos, un pincel y, si era necesario, una lupa; tu memoria y tu instinto o intuición. Muy pronto se produjeron excelentes fotos infrarrojas y ultravioletas. A pesar de los modestos recursos, en los primeros años se obtuvieron resultados deslumbrantes, con poca gente y aún menos herramientas, cuando no dinero. Pero el estado de gracia llegó a su fin. Siguió un largo periodo de aparente estancamiento, que en realidad fue mucho más productivo de lo que se ha afirmado. Correspondió a un periodo de maduración latente de datos y problemas. También estuvo marcado por la nueva situación política y los conflictos conexos que envolvieron al país tras la retirada de la administración y las tropas británicas el 14 de mayo de 1948. Dos fechas, 1956 (la Guerra del Sinaí, con el traslado temporal de los manuscritos a Ammán) y 1967 (la Guerra de los Seis Días, con la recuperación de los pergaminos por los israelíes) siguen siendo hitos clave en esta larga y atormentada historia.

Foto: E. Pastore

La publicación de los rollos y fragmentos comenzó en 1950 (en el caso de las piezas de la cueva nº 1) y, sobre todo, en 1953 con un equipo internacional, y se completó medio siglo después, a finales de 2001. Objetivamente, esto no es demasiado. Hubo tres etapas. De 1953 a 1960, el entusiasmo y el dinamismo fueron constantes y los resultados sorprendentes. En 1955, Oxford publicó el primer volumen (de los que habría cuarenta en total) de la impresionante serie que presentaba la editio princeps: Descubrimientos en el desierto de Judea. De 1960 a 1985, los trabajos se agotaron y se ralentizaron, acentuados por la actitud de espera propugnada por las cancillerías occidentales tras la Guerra de los Seis Días. Almacenados en Jerusalén Este, en el Museo Arqueológico de Palestina, que Jordania acababa de nacionalizar, los israelíes se llevaron casi todos los textos (a excepción del Rollo de Cobre y algunos fragmentos, aún en Ammán). De 1985 a 2002 fue una época de despertar y culminación. El equipo encargado de la edición de los textos creció considerablemente: de menos de diez miembros al principio, pasó a cincuenta y luego a noventa y ocho en total, con una notable representación femenina. Otro acontecimiento significativo fue la llegada con fuerza de estudiosos israelíes muy competentes, tanto hombres como mujeres.

Lenguas y datación de los textos

La gran mayoría de los pergaminos eran de pergamino, mientras que sólo un centenar eran de papiro. Muchos de los textos están en arameo, la lengua común del país desde la conquista persa a finales del siglo VI a.C.. El resto están en hebreo, la lengua literaria y de culto, declarada sagrada. Algunos fragmentos o retazos están en griego. Se considera que el conjunto es en gran parte literario, no documental. No hay cartas, facturas ni contratos. Se trata de una biblioteca, cuyo origen tal vez nunca conozcamos.

No es fácil clasificar los pergaminos y fragmentos de otra forma que no sea por cuevas. En primer lugar, podemos dejar de lado los que se consideran bíblicos, es decir, presentes en nuestras Biblias: entre un 23 y un 25%, lo que corresponde a unos doscientos pergaminos diferentes. A excepción del Libro de Ester, que puede haber desaparecido con el tiempo, todos los libros del corpus judaico de libros sagrados están atestiguados. Muchos están representados por varias o incluso numerosas copias. Veinte del Génesis, diecisiete del Éxodo, catorce del Levítico, una treintena del Deuteronomio y los Salmos. El más antiguo de estos testimonios, un fragmento de Samuel, está datado a mediados del siglo III a.C., pero la mayoría son algo más recientes, aunque no posteriores a mediados del siglo I d.C. Se sabe que no se incluyeron textos cristianos. Los manuscritos más antiguos que se conservan de la Biblia hebraica datan del siglo X cristiano. Además, se han encontrado el original hebreo de Ben Sira y las versiones hebrea y aramea de Tobit. Estos dos libros están ausentes del corpus judaico, pero se encuentran en las Biblias cristianas, al menos en las católicas, a través de la versión griega de la Septuaginta.

Fotos: Lugares Bíblicos

En su mayor parte, el resto de los rollos, que se dice que son «no bíblicos» -alrededor de dos tercios del conjunto-, son más o menos relecturas o reescrituras, ampliaciones o comentarios, revisiones o sistematizaciones de tradiciones y formas verdaderamente «bíblicas». Estamos ante un vasto conservatorio literario, con un rico laboratorio ascendente en el que se entrecruzan distintas corrientes de pensamiento e ideales de la sociedad judaica precristiana. Esto sólo se ha conseguido gradualmente, y sólo recientemente en algunos casos. A finales de los años ochenta, y más aún en los noventa, se puso de manifiesto que muchos de estos textos no entraban en la categoría de escritos «sectarios», «esenios» o «comunitarios», que, con sus características y fórmulas específicas, sólo rondan el centenar. Se ha desenterrado y publicado un gran corpus de oraciones del siglo II o I a.C. En total, hay unos doscientos salmos, himnos y otras piezas litúrgicas «no bíblicas» en la biblioteca de Qumrān.

Hace unos quince años, hicimos un descubrimiento entre los descubrimientos: una colección de libros sapienciales, que siguen atrayendo a los investigadores. En resumen, en esta masa de literatura se ve formarse aquí y allá el cristianismo de Jesús de Nazaret y el de Pablo de Tarso, así como, en cierto modo, el judaísmo rabínico. La corriente mística que conduce a la Cábala es claramente visible. La auténtica gnosis judaica evolucionó bajo la apariencia del dualismo cósmico y la sabiduría elitista. Durante mucho tiempo mayoritarios, si no exclusivos a los ojos de los eruditos, los esenios parecen perder su lugar.

Arqueología y Biblia

Hasta finales del siglo XX, la información sobre todo lo relacionado con Qumrān procedía principalmente de especialistas en los textos. Para la mayoría de los informados, el vínculo entre los pergaminos y el lugar sigue siendo evidente. Sin embargo, muchos admiten que sólo algunos de los textos son obra directa de los habitantes del lugar. Ahora, en un pasado bastante reciente, se ha recurrido a los arqueólogos. Hasta entonces, su disciplina se había contentado con trabajar a la sombra de documentos escritos por estudiosos no arqueólogos. Más aún en estas llamadas tierras santas, arqueología bíblica era el servidor de los textos canónicos y de su estudio. Las cosas han cambiado. Ha surgido una «nueva ola» de arqueólogos de Norteamérica, Australia e Israel. Cada vez imponen más a sus investigaciones el objeto, los procedimientos y las herramientas de una disciplina adulta y autónoma. Están rompiendo, más o menos abiertamente, con las tesis distantes de Roland de Vaux, aunque no sin encontrar la oposición de sus fieles partidarios.

En los últimos diez o quince años, estos arqueólogos «liberados» han estado excavando el yacimiento de Qumrān con rigor y un nuevo enfoque. Pero junto con otras investigaciones en Jerusalén y Jericó, y en muchos otros lugares a orillas del Mar Muerto, tan al sur y al este como el propio Mar Muerto. Han dado vida a la economía regional de la época, muy distinta de la actual. El resultado ha sido la apertura del asentamiento. Han redescubierto los ejes y rutas de comunicación, las redes de fortificaciones militares y las zonas donde se cultivaban o cultivaban las cosechas, donde se procesaban y vendían los productos, y donde se fabricaban cerámicas y otros objetos destinados al comercio, tanto cercano como lejano. Y los edificios de Qumrān están vinculados a un conjunto contemporáneo de instalaciones exploradas. No todos los depósitos de agua eran piletas de purificación. Las «tinajas manuscritas» no serían automáticamente exclusivas del yacimiento, y su uso podría ser diverso. Otros yacimientos del Mar Muerto, al sur y hasta la orilla oriental, muestran un método de enterramiento similar al de Qumrān. La apertura del yacimiento es evidente; conduce a la desacralización del lugar, al menos en parte, y, por tanto, a su desmunicipalización.

Parece que hoy debemos considerar el emplazamiento de Qumrān y sus alrededores más amplios como un espacio socioeconómico con lugares probablemente circunscritos para las actividades cultuales. Lejos del Templo, la lectura comentada de la Ley y los Profetas y la oración de alabanza podían encontrar un lugar, en un sitio u otro. Representantes de una élite con fuertes tendencias ascéticas habrían recogido, copiado y quizá, sólo para una parte, compuesto los famosos rollos. Estas personas estaban impulsadas por el ideal del desierto; sin embargo, podían convivir con otras con motivaciones diferentes, aunque no claramente seculares.

No puede descartarse que ellos u otros, al acercarse las tropas romanas de Tito, antes o después de la toma de Jerusalén en el año 70, transportaran una selección de sus posesiones literarias hacia el norte, a cuevas naturales. ¿Había esenios entre ellos? Nada lo atestigua, nada lo niega.

Bibliografía

André PAUL. QUMRĀN. En Enciclopedia Universal.