Un rapport complexe

Comment évaluer l’historicité des récits bibliques? Quelle crédibilité? Lorsque l’on feuillette des livres d’histoire d’Israël destinés à un public universitaire ou cultivé, on s’aperçoit que presque tous ces ouvrages suivent la chronologie biblique : les Patriarches, Moïse et l’Exode, la conquête du pays, l’époque des Juges, le Royaume uni de David et de Salomon, les deux royaumes d’Israël et de Juda jusqu’à la chute de Samarie, en 722 avant notre ère, le royaume de Juda jusqu’à la destruction de Jérusalem en 587 avant l’ère chrétienne, puis la restauration de Jérusalem et de Juda à l’époque perse. Aujourd’hui, il ne fait plus de doute que les histoires des Patriarches, de la sortie d’Égypte et de la conquête du pays ainsi que de l’époque des Juges ne reflètent pas des périodes successives et datables. Il s’agit au contraire de légendes ou de mythes d’origine qui, après coup, furent arrangés selon un ordre chronologique. Pour reconstruire l’histoire d’Israël et de Juda, il faut utiliser toutes les données que nous avons à disposition, à commencer par les données archéologiques.

Dans la recherche européenne au moins, depuis les années 1970, les textes du Pentateuque notamment – dont certains avaient été tenus pour très anciens et remontant au tout début du premier millénaire avant notre ère – sont considérés comme beaucoup plus récents. Pour cette raison, un scepticisme tout à fait sain s’est installé à l’égard de la valeur historique de ces textes, désormais appréhendés comme des constructions théologiques. Parce que leur rédaction présuppose souvent la fin du royaume de Juda, la destruction du temple de Jérusalem et l’exil babylonien, il a été jugé illégitime d’utiliser ces textes pour retracer les origines d’Israël et de son dieu.

Sommaire

Sommaire

Cependant, c’est oublier que les récits contenus dans le Pentateuque et dans les autres parties de la Bible hébraïque ne sont pas des inventions sorties de la tête d’intellectuels assis derrière leur bureau : la littérature biblique est une littérature de tradition ; ceux qui l’ont mise par écrit l’ont reçue, et ils ont ensuite eu tout loisir de la transformer et de l’interpréter, de la récrire à nouveau en modifiant les versions plus anciennes.

Parfois d’une manière drastique, mais, dans la plupart des cas, fondée sur des noyaux archaïques qui ont pu être rédigés très tardivement, tout en conservant des « traces de mémoire » de traditions et d’événements antérieurs. Que la Bible hébraïque ne soit pas une littérature d’auteur est confirmé par le fait que ces textes sont anonymes et ne comportent pas de signature. L’auteur s’efface derrière le document qu’il transmet, révise et édite.

En d’autres termes, s’il est bien évidemment exclu de considérer les récits bibliques comme des sources objectives, ils n’en recèlent pas moins des données qu’il est en partie possible à l’historien d’exploiter à condition d’en entreprendre une lecture critique afin de les extraire de leur gangue mythique et idéologique.

Les origines d’Israël

L’histoire d’Israël et de Juda se situe avant tout dans le contexte géographique du Levant, correspondant aux pays actuels d’Israël/Palestine, de la Jordanie, du Liban et de la Syrie. Cette région a été tout au long de son histoire convoitée et contrôlée par les empires, par l’Égypte d’abord au deuxième millénaire, puis par les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les Romains au premier millénaire avant l’ère chrétienne. Sur le plan géographique et politique, l’histoire du Levant est intrinsèquement liée à l’histoire du « Croissant fertile », une expression désignant les territoires riches en pluie et fertiles, s’étendant de la Mésopotamie (l’Irak et l’Iran actuels) jusqu’en Égypte, incluant le territoire autour de l’Euphrate et du Tigre, et le Levant.

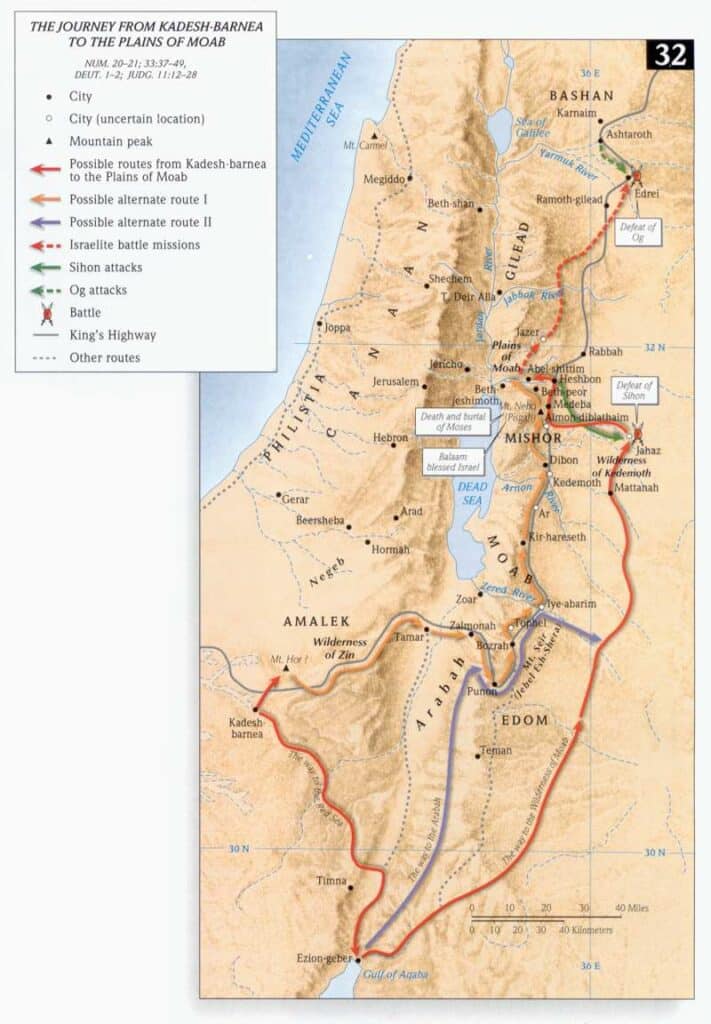

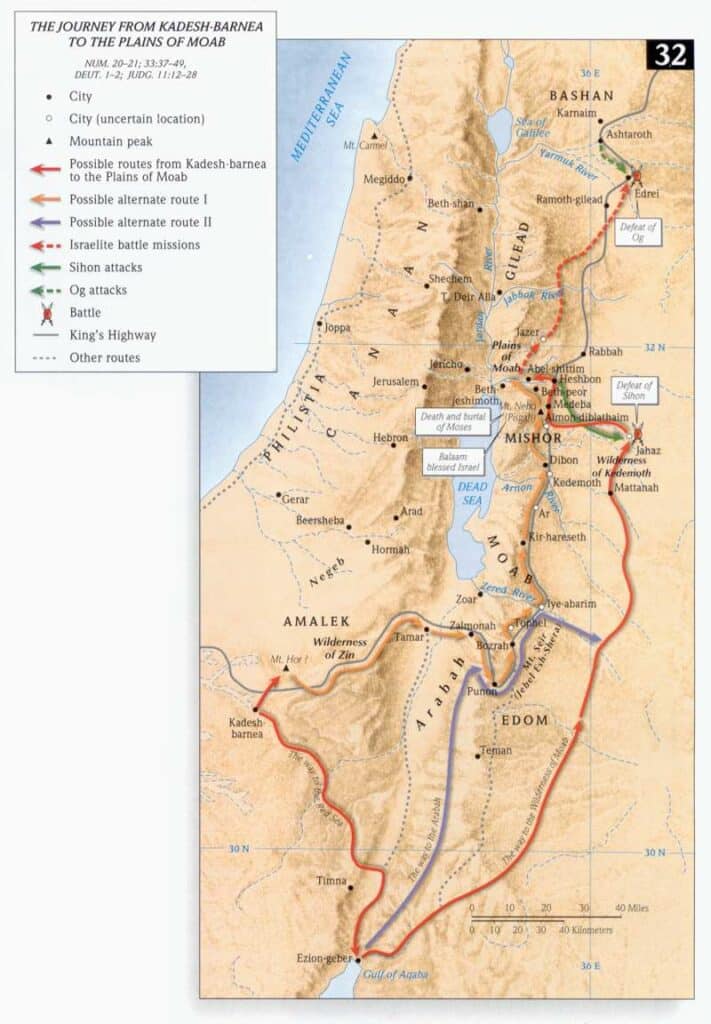

Ci-dessus: itinéraire d’Abraham d’après Gn 12-25.

L’archéologie en Israël/Palestine

L’archéologie du Levant a fait d’énormes progrès ces cinquante dernières années ; elle s’est surtout émancipée du joug d’un milieu bibliste conservateur qui voulait que l’« archéologie biblique » prouvât que la Bible disait vrai. L’archéologie en Israël/Palestine, telle qu’elle est menée par une nouvelle génération de chercheurs comme Israël Finkelstein, Oded Lipschits, Aren Maeir et bien d’autres, insiste sur l’autonomie de l’archéologie, qui ne saurait être une discipline auxiliaire mobilisé pour légitimer telle ou telle option religieuse ou politique. Grâce à l’archéologie, nous disposons aujourd’hui d’un nombre important d’inscriptions et d’autres documents écrits, ainsi que de témoignages iconographiques (sceaux, statuettes, ostraca, etc.) qui sont d’une grande importance pour l’historien.

En ce qui concerne l’utilisation de la Bible dans la reconstruction de l’histoire d’Israël et de Juda, on assiste depuis un certain temps à une polémique entre « maximalistes », pour qui la Bible a raison jusqu’à preuve irréfutable du contraire, et « minimalistes », pour qui la Bible n’est pas une source valable pour reconstruire l’histoire de la fin du deuxième et de la première moitié du premier millénaire avant notre ère ; tout au plus permet-elle de comprendre les positions idéologiques de certains courants du judaïsme naissant à la fin de l’époque perse ou au début de l’époque hellénistique. Les deux positions sont difficiles à maintenir : la position maximaliste est contraire à la déontologie de l’historien ; quant à la position minimaliste, elle néglige le fait que les textes bibliques, aussi idéologiques qu’ils soient, peuvent néanmoins garder des traces d’événements historiques et de traditions anciennes.

Source bibliographique : T. Römer, L’invention de Dieu, Paris, Seuil, 2014.

Tous nos Articles en lien avec l’archéologie

Un rapport complexe

Comment évaluer l’historicité des récits bibliques? Quelle crédibilité? Lorsque l’on feuillette des livres d’histoire d’Israël destinés à un public universitaire ou cultivé, on s’aperçoit que presque tous ces ouvrages suivent la chronologie biblique : les Patriarches, Moïse et l’Exode, la conquête du pays, l’époque des Juges, le Royaume uni de David et de Salomon, les deux royaumes d’Israël et de Juda jusqu’à la chute de Samarie, en 722 avant notre ère, le royaume de Juda jusqu’à la destruction de Jérusalem en 587 avant l’ère chrétienne, puis la restauration de Jérusalem et de Juda à l’époque perse. Aujourd’hui, il ne fait plus de doute que les histoires des Patriarches, de la sortie d’Égypte et de la conquête du pays ainsi que de l’époque des Juges ne reflètent pas des périodes successives et datables. Il s’agit au contraire de légendes ou de mythes d’origine qui, après coup, furent arrangés selon un ordre chronologique. Pour reconstruire l’histoire d’Israël et de Juda, il faut utiliser toutes les données que nous avons à disposition, à commencer par les données archéologiques.

Dans la recherche européenne au moins, depuis les années 1970, les textes du Pentateuque notamment – dont certains avaient été tenus pour très anciens et remontant au tout début du premier millénaire avant notre ère – sont considérés comme beaucoup plus récents. Pour cette raison, un scepticisme tout à fait sain s’est installé à l’égard de la valeur historique de ces textes, désormais appréhendés comme des constructions théologiques. Parce que leur rédaction présuppose souvent la fin du royaume de Juda, la destruction du temple de Jérusalem et l’exil babylonien, il a été jugé illégitime d’utiliser ces textes pour retracer les origines d’Israël et de son dieu.

Sommaire

Sommaire

Cependant, c’est oublier que les récits contenus dans le Pentateuque et dans les autres parties de la Bible hébraïque ne sont pas des inventions sorties de la tête d’intellectuels assis derrière leur bureau : la littérature biblique est une littérature de tradition ; ceux qui l’ont mise par écrit l’ont reçue, et ils ont ensuite eu tout loisir de la transformer et de l’interpréter, de la récrire à nouveau en modifiant les versions plus anciennes.

Parfois d’une manière drastique, mais, dans la plupart des cas, fondée sur des noyaux archaïques qui ont pu être rédigés très tardivement, tout en conservant des « traces de mémoire » de traditions et d’événements antérieurs. Que la Bible hébraïque ne soit pas une littérature d’auteur est confirmé par le fait que ces textes sont anonymes et ne comportent pas de signature. L’auteur s’efface derrière le document qu’il transmet, révise et édite.

En d’autres termes, s’il est bien évidemment exclu de considérer les récits bibliques comme des sources objectives, ils n’en recèlent pas moins des données qu’il est en partie possible à l’historien d’exploiter à condition d’en entreprendre une lecture critique afin de les extraire de leur gangue mythique et idéologique.

Les origines d’Israël

L’histoire d’Israël et de Juda se situe avant tout dans le contexte géographique du Levant, correspondant aux pays actuels d’Israël/Palestine, de la Jordanie, du Liban et de la Syrie. Cette région a été tout au long de son histoire convoitée et contrôlée par les empires, par l’Égypte d’abord au deuxième millénaire, puis par les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les Romains au premier millénaire avant l’ère chrétienne. Sur le plan géographique et politique, l’histoire du Levant est intrinsèquement liée à l’histoire du « Croissant fertile », une expression désignant les territoires riches en pluie et fertiles, s’étendant de la Mésopotamie (l’Irak et l’Iran actuels) jusqu’en Égypte, incluant le territoire autour de l’Euphrate et du Tigre, et le Levant.

Ci-dessus: itinéraire d’Abraham d’après Gn 12-25.

L’archéologie en Israël/Palestine

L’archéologie du Levant a fait d’énormes progrès ces cinquante dernières années ; elle s’est surtout émancipée du joug d’un milieu bibliste conservateur qui voulait que l’« archéologie biblique » prouvât que la Bible disait vrai. L’archéologie en Israël/Palestine, telle qu’elle est menée par une nouvelle génération de chercheurs comme Israël Finkelstein, Oded Lipschits, Aren Maeir et bien d’autres, insiste sur l’autonomie de l’archéologie, qui ne saurait être une discipline auxiliaire mobilisé pour légitimer telle ou telle option religieuse ou politique. Grâce à l’archéologie, nous disposons aujourd’hui d’un nombre important d’inscriptions et d’autres documents écrits, ainsi que de témoignages iconographiques (sceaux, statuettes, ostraca, etc.) qui sont d’une grande importance pour l’historien.

En ce qui concerne l’utilisation de la Bible dans la reconstruction de l’histoire d’Israël et de Juda, on assiste depuis un certain temps à une polémique entre « maximalistes », pour qui la Bible a raison jusqu’à preuve irréfutable du contraire, et « minimalistes », pour qui la Bible n’est pas une source valable pour reconstruire l’histoire de la fin du deuxième et de la première moitié du premier millénaire avant notre ère ; tout au plus permet-elle de comprendre les positions idéologiques de certains courants du judaïsme naissant à la fin de l’époque perse ou au début de l’époque hellénistique. Les deux positions sont difficiles à maintenir : la position maximaliste est contraire à la déontologie de l’historien ; quant à la position minimaliste, elle néglige le fait que les textes bibliques, aussi idéologiques qu’ils soient, peuvent néanmoins garder des traces d’événements historiques et de traditions anciennes.

Source bibliographique : T. Römer, L’invention de Dieu, Paris, Seuil, 2014.