Le codex Sinaiticus, désigné par le numéro 01 ou la lettre Aleph, date entre 325 et 360, et fut découvert au monastère Sainte-Catherine du Sinaï par un jeune chercheur allemand, appelé Von Tischendorf, au cours de plusieurs voyages en Égypte. Il rapporte ses découvertes à chacun de ses commanditaires : un tiers du codex à l’université de Leipzig et le reste à Saint-Pétersbourg. En 1933, les autorités soviétiques vendent la plupart des feuilles qu’elles détiennent à la Grande-Bretagne, qui les confie au British Museum. Depuis 2005, le manuscrit a été numérisé dans sa totalité grâce à la collaboration entre les quatre institutions qui le conservent : la British Library, l’université de Leipzig, le monastère, Sainte Catherine du Sinaï, la bibliothèque nationale russe.

contenu et caractéristiques

Le Sinaiticus contient le texte complet du Nouveau Testament, mais reste très lacunaire concernant l’Ancien. En particulier, le Pentateuque n’est presque pas conservé.

De plus, le texte a été souvent recensé, il ne reflète donc pas le grec le plus ancien. De plus, son orthographe est très peu soignée. On dirait qu’il a été rédigé sous la dictée. Le manuscrit a été recopié par les moines du monastère Sainte Catherine, mais il provient probablement lui aussi d’Alexandrie.

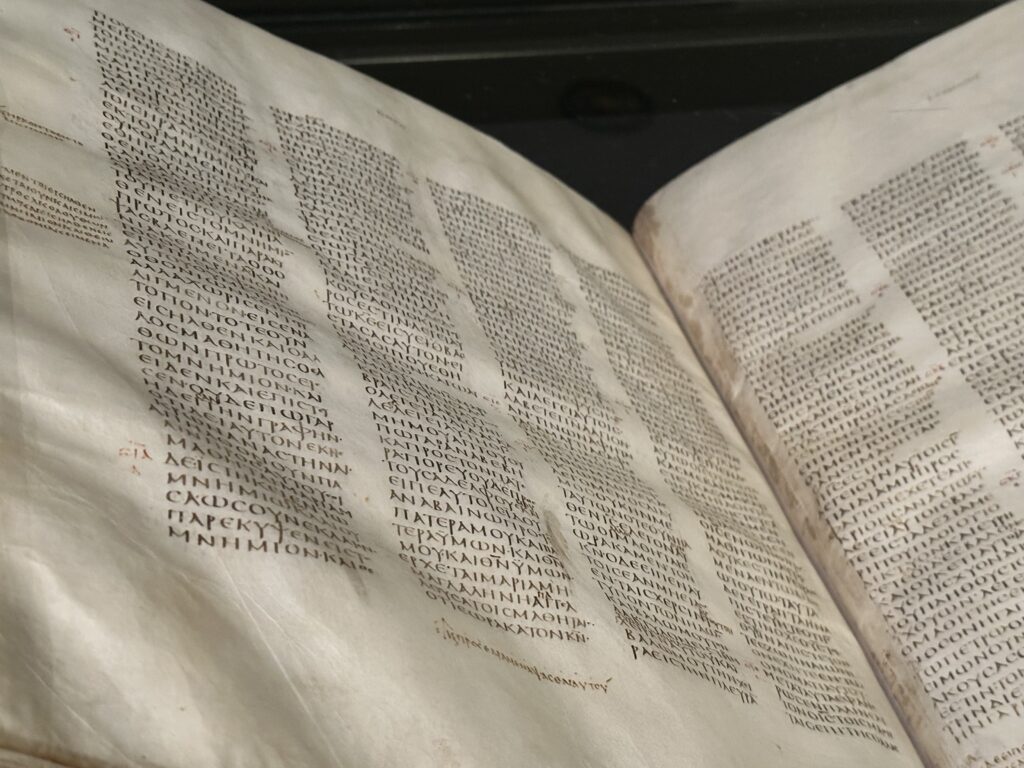

Les folios sont faits de parchemin de vélin, principalement de veau et secondairement de mouton. La plupart des cahiers comportent quatre feuillets, sauf deux qui en contiennent cinq. On estime qu’il a fallu environ 360 animaux pour fabriquer ce codex, à supposer que tous les animaux aient fourni une peau de qualité adéquate. Le coût total de cette réalisation, incluant la matière première, le temps de travail des scribes et la reliure, équivaut aux gains d’un individu durant toute une vie de travail à cette époque.

Le fait que certaines parties du codex sont en meilleure condition que d’autres est un signe qu’elles ont été séparées et conservées dans des endroits différents.

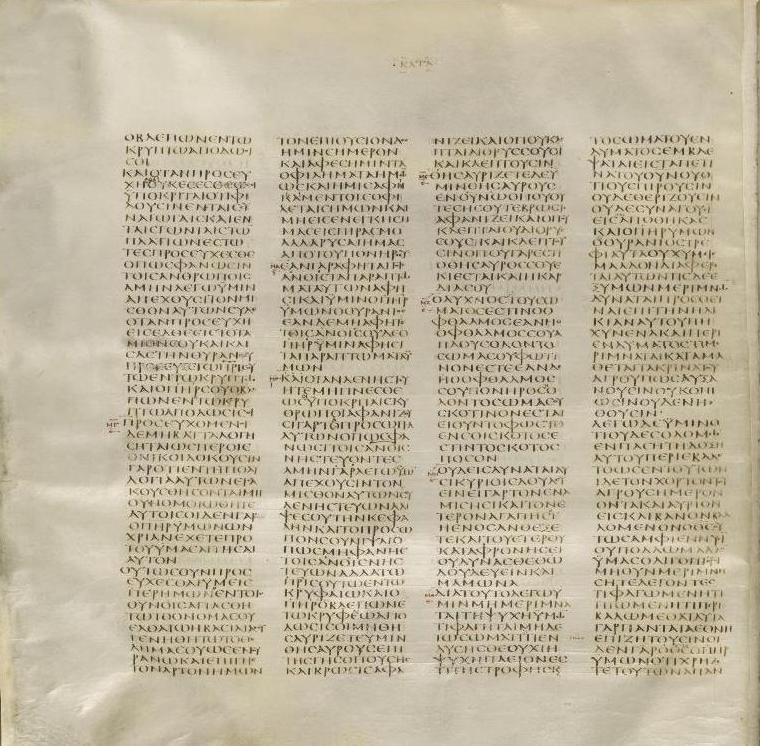

Le Codex Sinaiticus présente des caractéristiques particulières en matière de mise en page. Son texte est justifié grâce à la technique de la stichométrie, ce qui signifie que les lignes sont alignées de façon régulière. De plus, le manuscrit est organisé en colonnes, avec quatre colonnes par page, ce qui témoigne d’une présentation soignée et structurée du texte.

Codex Sinaiticus (Gregory-Aland no. א or 01), Public domain, via Wikimedia Commons

datation

Il y a un consensus pour dater le Codex Sinaiticus du IVe siècle. Il ne peut pas avoir été écrit avant 325, terminus a quo, parce qu’il contient les canons de concordances d’Eusèbe de Césarée. Il ne peut pas non plus avoir été écrit après 360, terminus ad quem, en raison de références aux Pères de l’Église dans la marge.

À l’origine, selon Constantin von Tischendorf, d’après Eusèbe lui-même, le Codex Sinaiticus était une des cinquante copies de la Bible grecque commandées par l’empereur Constantin Ier à Eusèbe de Césarée, peu après le Concile de Nicée de 325. Les autres exemplaires ont disparu ou n’ont jamais été réalisés. Le Codex Vaticanus en serait peut-être un autre exemplaire. Mais cette hypothèse est fait débat aujourd’hui.

La découverte

Friedrich Konstantin von Tischendorf est né le 18 janvier 1815 à Lingenfeld, en Saxe, et est décédé le 7 décembre 1874 à Leipzig. Il est reconnu comme celui qui a découvert le célèbre manuscrit connu sous le nom de Codex Sinaiticus. Durant ses études à l’Université de Leipzig, il entama des recherches approfondies sur le Nouveau Testament, un travail qu’il poursuivit tout au long de sa vie. En 1844, il entreprit un voyage au Moyen-Orient. Alors qu’il travaillait à la bibliothèque du monastère Sainte Catherine dans la péninsule du Sinaï, il découvrit, parmi de vieux parchemins, certains des manuscrits bibliques les plus anciens qu’il ait jamais rencontrés. À cette époque, il ne trouva que 43 feuilles de ce manuscrit et en réalisa une copie. Revenu dans son pays avec ce précieux document, son rêve était de revenir au monastère Sainte Catherine pour rechercher d’autres manuscrits. La copie qu’il ramena est aujourd’hui conservée à l’Université de Leipzig. Le manuscrit découvert prit le nom de Sinaïticus.

http://www.burgmueller.com/tischendorf.html, Public domain, via Wikimedia Commons

En 1853, il effectua un second voyage au Sinaï dans l’espoir de découvrir d’autres fragments, mais sans succès. C’est lors d’un troisième voyage, soutenu par le gouvernement russe en 1859, qu’il parvint à obtenir de nouveaux résultats : plusieurs centaines de feuilles supplémentaires qui constituent la majorité du manuscrit tel que nous le connaissons aujourd’hui. Pour sauver ce précieux document, Tischendorf convainquit les moines du monastère de le faire copier et de le présenter au tsar Alexandre II de Russie, qui finança le voyage du chercheur en échange d’une protection pour le monastère. Après sa présentation à Leipzig, le manuscrit fut conservé à la Bibliothèque nationale de Russie jusqu’en 1933, date à laquelle le gouvernement soviétique le vendit au British Museum pour 100 000 livres sterling. Par la suite, d’autres parties du manuscrit furent découvertes au monastère Sainte Catherine.

Photo: E. Pastore