Dans les civilisations antiques, le Nouvel An n’était jamais une simple convention calendaire : il marquait un moment décisif de renouvellement du monde, inscrit dans les grands rythmes de la nature. Mais comment la Bible se situe-t-elle par rapport à ces conceptions du temps ? Partage-t-elle cette vision cyclique, ou propose-t-elle une autre manière de penser le temps, l’histoire et le commencement ? Interroger la notion du temps qui passe, c’est ainsi entrer dans une réflexion entre mémoire des origines, attente d’un accomplissement et signification pour le temps présent.

Nouvel-an en Égypte ancienne

En Égypte ancienne, le début de l’année, appelé Wepet Renpet (« l’ouverture de l’année »), était étroitement lié à la crue annuelle du Nil, phénomène vital pour la survie du pays. La montée des eaux, qui se produisait généralement au cœur de l’été, vers juillet, déposait le limon fertile indispensable à l’agriculture et conditionnait toute l’économie, l’alimentation et la stabilité du royaume. Ce rythme naturel, dont dépendait la vie même de l’Égypte, a donc reçu une signification religieuse majeure. Le Nouvel An coïncidait aussi avec le lever héliaque de l’étoile Sirius, événement astronomique perçu comme un signe cosmique de renaissance. À cette occasion, le temps n’était pas seulement compté : il était ré-ouvert, relancé, régénéré. Les fêtes comportaient des rites de protection et de bénédiction pour l’année à venir, mais aussi des processions solennelles, au cours desquelles les statues des dieux étaient sorties des temples. En parcourant l’espace humain, les divinités manifestaient leur présence active et renouvelaient symboliquement l’ordre du monde. Le passage à la nouvelle année était ainsi un moment à la fois porteur d’espérance et chargé de fragilité : un seuil où l’équilibre entre ordre et chaos devait être rituellement réaffirmé.

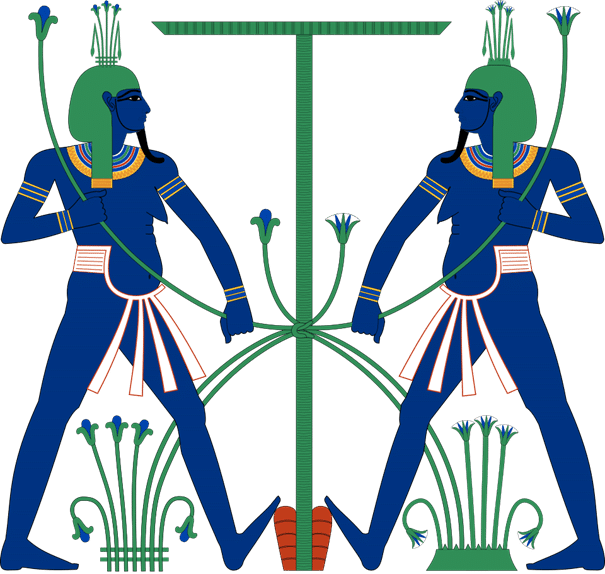

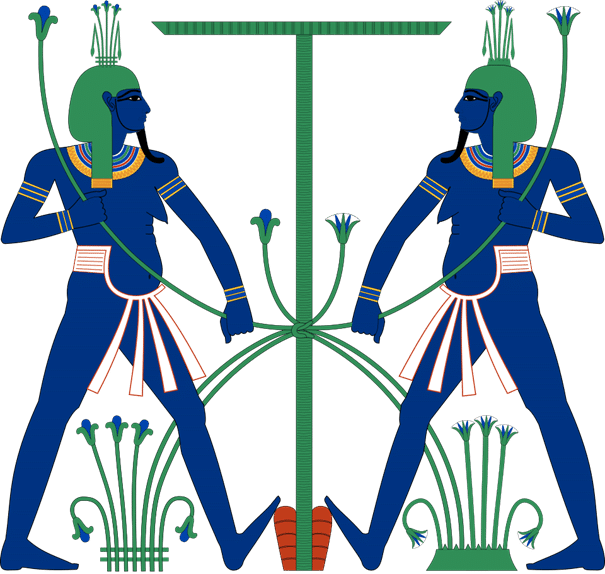

Représentation double de Hâpy, le dieu égyptien ancien du Nil et de sa crue, dans le motif du sema-tawy, symbole de l’unification des Deux Terres. Il noue ensemble les emblèmes de la Haute-Égypte (le lotus, moitié gauche) et de la Basse-Égypte (le papyrus, moitié droite), tandis que la végétation, les seins développés et le ventre rebondi symbolisent la fertilité, et que la peau bleue symbolise l’eau vivifiante du Nil.

Photo : Jeff Dahl, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Nouvel-an en Babylonie

Un schéma comparable se retrouve en Babylonie, où la fête du Nouvel An, appelée Akītu, se déroulait au printemps, autour de l’équinoxe, et durait plusieurs jours. Là encore, il ne s’agissait pas simplement de changer d’année, mais de refonder symboliquement le temps et le cosmos. La fête mettait en scène le dieu Marduk, garant de l’ordre universel, dont la victoire sur les forces du chaos était rituellement réactualisée. L’un des moments centraux de l’Akītu consistait précisément en une procession des statues divines, conduites hors de leur sanctuaire principal vers une « maison de l’Akītu » située à l’extérieur de la ville. Ce déplacement sacré donnait à voir une conception dynamique du divin : les dieux ne restaient pas immobiles dans leurs temples, mais parcouraient la cité et son environnement pour réordonner le monde. Le roi lui-même était impliqué dans les rites, soumis à une humiliation symbolique avant d’être rétabli dans sa fonction, signe que même le pouvoir politique devait être revalidé par le temps nouveau.

Reconstitution de la Voie processionnelle sur le site de Babylone.

Hamody al-iraqi, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

En Babylonie comme en Égypte, le Nouvel An apparaissait ainsi comme un moment de vérité : le temps n’y était pas linéaire, mais cyclique, toujours menacé de désagrégation, toujours à reprendre. La procession des statues, visible et publique, donnait chair à cette conviction fondamentale : pour que l’année commence vraiment, il fallait que les dieux sortent, marchent, et réaffirment leur présence au cœur du monde humain.

Nouvel-An à Rome

Dans le monde romain, le Nouvel An prend une forme différente, mais tout aussi révélatrice de la manière antique de penser le temps. À Rome, c’est progressivement le 1er janvier qui s’impose comme début de l’année, notamment à partir de 153 av. J.-C., lorsque les consuls entrent en charge à cette date. Ce choix n’est pas arbitraire : janvier est placé sous le patronage de Janus, divinité spécifiquement romaine, sans équivalent exact dans les panthéons grec ou oriental. Janus est le dieu des commencements, des passages et des seuils (ianua signifie la porte), et il est traditionnellement représenté avec deux visages, l’un tourné vers l’arrière, l’autre vers l’avant. Cette iconographie exprime une intuition profonde : entrer dans une nouvelle année suppose à la fois de se souvenir du temps écoulé et de s’ouvrir à ce qui vient. Le Nouvel An romain est donc moins lié à un cycle naturel spectaculaire, comme la crue du Nil ou l’équinoxe, qu’à une réflexion symbolique sur le temps humain et politique.

Buste du dieu Janus, musées du Vatican, Vatican.

Fubar Obfusco, Public domain, via Wikimedia Commons

Les Calendes de janvier donnaient lieu à des rites religieux, à des vœux adressés aux dieux pour l’année à venir (vota), et à des échanges de présents appelés strenae, signes de bon augure. Janus était invoqué en premier dans les prières, car aucun passage – qu’il soit spatial, temporel ou rituel – ne pouvait s’ouvrir sans lui. En plaçant le début de l’année sous le regard de Janus, les Romains affirmaient que le temps n’est ni neutre ni purement mécanique : il est un espace de responsabilité, où l’on entre consciemment, en regardant à la fois ce que l’on quitte et ce que l’on espère.

Le sens du temps dans la Bible

Par contraste avec les grandes civilisations antiques, la Bible propose une manière profondément originale de penser le temps. En Égypte comme en Babylonie, le temps est essentiellement cyclique : les fêtes annuelles réactualisent, année après année, un ordre cosmique toujours menacé, inscrit dans l’espace du mythe. Le rituel ne conduit pas vers un terme, mais maintient le monde dans une répétition nécessaire, où le sens se rejoue sans véritable accomplissement final.

La Bible, au contraire, rompt avec cette logique. Le temps biblique est historique et orienté : il avance vers une finalité. L’histoire humaine n’est pas enfermée dans un éternel retour, mais tend vers un accomplissement des temps, compris comme une révélation progressive de Dieu, culminant dans la manifestation du Christ. Cette conception n’est cependant pas purement linéaire.

Elle se laisse entrevoir jusque dans la langue hébraïque elle-même. Ainsi, la racine קדם (qdm) signifie à la fois « aller de l’avant », « devancer », et désigne aussi le point cardinal de l’Est (קֶדֶם – qèdem), là où se lève le soleil. Le lieu du soleil levant renvoie à l’origine, là d’où nous venons. Le rapprochement entre « aller de l’avant » et « l’origine » suggère une très belle intuition : dans la pensée biblique, aller vers le futur implique de regarder en arrière, de prendre en considération notre origine, bref il s’agit d’apprendre du passé pour donner sens au présent. Le futur n’est pas un inconnu arbitraire, mais un chemin éclairé par la mémoire.

Une logique semblable se retrouve dans le mot hébreu pour « année », שָׁנָה (shānāh), issu de la racine à partir de laquelle se dit le chiffre « deux ». Or, ce chiffre évoque à la fois la répétition et le changement. L’année n’est pas un simple retour à l’identique : elle recommence autrement. C’est pourquoi le temps biblique ne peut être décrit ni comme strictement cyclique, ni comme simplement linéaire. Il s’apparente plutôt à une spirale, où la répétition – la mémoire du passé – devient porteuse de nouveauté, tout en étant orientée vers une finalité. Là où le mythe répète sans avancer, la Bible fait de la mémoire une force créatrice : chaque reprise transforme, chaque retour ouvre un avenir. Le sens ne se trouve pas dans le seuil lui-même, comme chez Janus, mais dans la capacité à habiter le présent à la lumière du passé, pour marcher vers un accomplissement encore à venir.

Comment cela se traduit dans la liturgie chrétienne

Cette conception biblique du temps trouve dans la liturgie chrétienne son expression la plus accomplie. Pour la foi chrétienne, le temps n’est pas simplement orienté vers une finalité abstraite : il est tendu vers la révélation du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Or cette révélation est paradoxale, car elle est à la fois déjà advenue et encore attendue. Jésus s’est incarné dans l’histoire il y a plus de deux mille ans, et chaque année, la liturgie en fait mémoire : Noël, l’Épiphanie, puis l’ensemble de l’année liturgique ne cessent de rappeler cette première venue, inscrite dans le passé mais toujours fondatrice.

Cependant, comme l’a formulé avec une grande finesse saint Bernard de Clairvaux, le Christ ne vient pas seulement une fois dans l’histoire, ni seulement à la fin des temps, mais selon une dynamique de trois venues. Entre la venue historique et la venue glorieuse, il y a une venue présente, intérieure et sacramentelle. Le Christ continue de venir aujourd’hui dans la vie des croyants, en particulier à travers la liturgie eucharistique, où il se donne réellement, corps et sang, à ceux qui le reçoivent. Ainsi, le temps chrétien n’est pas un simple temps de l’attente : il est déjà habité par la présence de Celui qui vient.

Enfin, la liturgie maintient ouverte la perspective d’un accomplissement ultime, la venue définitive du Christ, où l’histoire trouvera son sens plein, où la rencontre sera totale, et où ce qui était vécu dans la foi sera enfin compris dans la clarté. C’est pourquoi la vie chrétienne est toujours une marche : elle avance entre mémoire, présence et espérance. En ce début de nouvelle année, la liturgie nous invite précisément à entrer dans cette conscience du temps comme don et comme chemin : un temps façonné par la mémoire de la première venue du Christ, nourri par sa présence continuelle dans les sacrements et tendu vers la certitude que notre vie, dans sa durée même, est orientée vers sa manifestation définitive.

Le temps nous est donné ; ce qui importe désormais, c’est la manière dont nous choisissons de l’habiter. Une nouvelle année s’ouvre devant nous : l’enjeu n’est pas seulement qu’elle commence, mais la manière dont nous saurons l’investir de sens.

Dans les civilisations antiques, le Nouvel An n’était jamais une simple convention calendaire : il marquait un moment décisif de renouvellement du monde, inscrit dans les grands rythmes de la nature. Mais comment la Bible se situe-t-elle par rapport à ces conceptions du temps ? Partage-t-elle cette vision cyclique, ou propose-t-elle une autre manière de penser le temps, l’histoire et le commencement ? Interroger la notion du temps qui passe, c’est ainsi entrer dans une réflexion entre mémoire des origines, attente d’un accomplissement et signification pour le temps présent.

Nouvel-an en Égypte ancienne

En Égypte ancienne, le début de l’année, appelé Wepet Renpet (« l’ouverture de l’année »), était étroitement lié à la crue annuelle du Nil, phénomène vital pour la survie du pays. La montée des eaux, qui se produisait généralement au cœur de l’été, vers juillet, déposait le limon fertile indispensable à l’agriculture et conditionnait toute l’économie, l’alimentation et la stabilité du royaume. Ce rythme naturel, dont dépendait la vie même de l’Égypte, a donc reçu une signification religieuse majeure. Le Nouvel An coïncidait aussi avec le lever héliaque de l’étoile Sirius, événement astronomique perçu comme un signe cosmique de renaissance. À cette occasion, le temps n’était pas seulement compté : il était ré-ouvert, relancé, régénéré. Les fêtes comportaient des rites de protection et de bénédiction pour l’année à venir, mais aussi des processions solennelles, au cours desquelles les statues des dieux étaient sorties des temples. En parcourant l’espace humain, les divinités manifestaient leur présence active et renouvelaient symboliquement l’ordre du monde. Le passage à la nouvelle année était ainsi un moment à la fois porteur d’espérance et chargé de fragilité : un seuil où l’équilibre entre ordre et chaos devait être rituellement réaffirmé.

Représentation double de Hâpy, le dieu égyptien ancien du Nil et de sa crue, dans le motif du sema-tawy, symbole de l’unification des Deux Terres. Il noue ensemble les emblèmes de la Haute-Égypte (le lotus, moitié gauche) et de la Basse-Égypte (le papyrus, moitié droite), tandis que la végétation, les seins développés et le ventre rebondi symbolisent la fertilité, et que la peau bleue symbolise l’eau vivifiante du Nil.

Photo : Jeff Dahl, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Nouvel-an en Babylonie

Un schéma comparable se retrouve en Babylonie, où la fête du Nouvel An, appelée Akītu, se déroulait au printemps, autour de l’équinoxe, et durait plusieurs jours. Là encore, il ne s’agissait pas simplement de changer d’année, mais de refonder symboliquement le temps et le cosmos. La fête mettait en scène le dieu Marduk, garant de l’ordre universel, dont la victoire sur les forces du chaos était rituellement réactualisée. L’un des moments centraux de l’Akītu consistait précisément en une procession des statues divines, conduites hors de leur sanctuaire principal vers une « maison de l’Akītu » située à l’extérieur de la ville. Ce déplacement sacré donnait à voir une conception dynamique du divin : les dieux ne restaient pas immobiles dans leurs temples, mais parcouraient la cité et son environnement pour réordonner le monde. Le roi lui-même était impliqué dans les rites, soumis à une humiliation symbolique avant d’être rétabli dans sa fonction, signe que même le pouvoir politique devait être revalidé par le temps nouveau.

Reconstitution de la Voie processionnelle sur le site de Babylone.

Hamody al-iraqi, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

En Babylonie comme en Égypte, le Nouvel An apparaissait ainsi comme un moment de vérité : le temps n’y était pas linéaire, mais cyclique, toujours menacé de désagrégation, toujours à reprendre. La procession des statues, visible et publique, donnait chair à cette conviction fondamentale : pour que l’année commence vraiment, il fallait que les dieux sortent, marchent, et réaffirment leur présence au cœur du monde humain.

Nouvel-An à Rome

Dans le monde romain, le Nouvel An prend une forme différente, mais tout aussi révélatrice de la manière antique de penser le temps. À Rome, c’est progressivement le 1er janvier qui s’impose comme début de l’année, notamment à partir de 153 av. J.-C., lorsque les consuls entrent en charge à cette date. Ce choix n’est pas arbitraire : janvier est placé sous le patronage de Janus, divinité spécifiquement romaine, sans équivalent exact dans les panthéons grec ou oriental. Janus est le dieu des commencements, des passages et des seuils (ianua signifie la porte), et il est traditionnellement représenté avec deux visages, l’un tourné vers l’arrière, l’autre vers l’avant. Cette iconographie exprime une intuition profonde : entrer dans une nouvelle année suppose à la fois de se souvenir du temps écoulé et de s’ouvrir à ce qui vient. Le Nouvel An romain est donc moins lié à un cycle naturel spectaculaire, comme la crue du Nil ou l’équinoxe, qu’à une réflexion symbolique sur le temps humain et politique.

Buste du dieu Janus, musées du Vatican, Vatican.

Fubar Obfusco, Public domain, via Wikimedia Commons

Les Calendes de janvier donnaient lieu à des rites religieux, à des vœux adressés aux dieux pour l’année à venir (vota), et à des échanges de présents appelés strenae, signes de bon augure. Janus était invoqué en premier dans les prières, car aucun passage – qu’il soit spatial, temporel ou rituel – ne pouvait s’ouvrir sans lui. En plaçant le début de l’année sous le regard de Janus, les Romains affirmaient que le temps n’est ni neutre ni purement mécanique : il est un espace de responsabilité, où l’on entre consciemment, en regardant à la fois ce que l’on quitte et ce que l’on espère.

Le sens du temps dans la Bible

Par contraste avec les grandes civilisations antiques, la Bible propose une manière profondément originale de penser le temps. En Égypte comme en Babylonie, le temps est essentiellement cyclique : les fêtes annuelles réactualisent, année après année, un ordre cosmique toujours menacé, inscrit dans l’espace du mythe. Le rituel ne conduit pas vers un terme, mais maintient le monde dans une répétition nécessaire, où le sens se rejoue sans véritable accomplissement final.

La Bible, au contraire, rompt avec cette logique. Le temps biblique est historique et orienté : il avance vers une finalité. L’histoire humaine n’est pas enfermée dans un éternel retour, mais tend vers un accomplissement des temps, compris comme une révélation progressive de Dieu, culminant dans la manifestation du Christ. Cette conception n’est cependant pas purement linéaire.

Elle se laisse entrevoir jusque dans la langue hébraïque elle-même. Ainsi, la racine קדם (qdm) signifie à la fois « aller de l’avant », « devancer », et désigne aussi le point cardinal de l’Est (קֶדֶם – qèdem), là où se lève le soleil. Le lieu du soleil levant renvoie à l’origine, là d’où nous venons. Le rapprochement entre « aller de l’avant » et « l’origine » suggère une très belle intuition : dans la pensée biblique, aller vers le futur implique de regarder en arrière, de prendre en considération notre origine, bref il s’agit d’apprendre du passé pour donner sens au présent. Le futur n’est pas un inconnu arbitraire, mais un chemin éclairé par la mémoire.

Une logique semblable se retrouve dans le mot hébreu pour « année », שָׁנָה (shānāh), issu de la racine à partir de laquelle se dit le chiffre « deux ». Or, ce chiffre évoque à la fois la répétition et le changement. L’année n’est pas un simple retour à l’identique : elle recommence autrement. C’est pourquoi le temps biblique ne peut être décrit ni comme strictement cyclique, ni comme simplement linéaire. Il s’apparente plutôt à une spirale, où la répétition – la mémoire du passé – devient porteuse de nouveauté, tout en étant orientée vers une finalité. Là où le mythe répète sans avancer, la Bible fait de la mémoire une force créatrice : chaque reprise transforme, chaque retour ouvre un avenir. Le sens ne se trouve pas dans le seuil lui-même, comme chez Janus, mais dans la capacité à habiter le présent à la lumière du passé, pour marcher vers un accomplissement encore à venir.

Comment cela se traduit dans la liturgie chrétienne

Cette conception biblique du temps trouve dans la liturgie chrétienne son expression la plus accomplie. Pour la foi chrétienne, le temps n’est pas simplement orienté vers une finalité abstraite : il est tendu vers la révélation du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Or cette révélation est paradoxale, car elle est à la fois déjà advenue et encore attendue. Jésus s’est incarné dans l’histoire il y a plus de deux mille ans, et chaque année, la liturgie en fait mémoire : Noël, l’Épiphanie, puis l’ensemble de l’année liturgique ne cessent de rappeler cette première venue, inscrite dans le passé mais toujours fondatrice.

Cependant, comme l’a formulé avec une grande finesse saint Bernard de Clairvaux, le Christ ne vient pas seulement une fois dans l’histoire, ni seulement à la fin des temps, mais selon une dynamique de trois venues. Entre la venue historique et la venue glorieuse, il y a une venue présente, intérieure et sacramentelle. Le Christ continue de venir aujourd’hui dans la vie des croyants, en particulier à travers la liturgie eucharistique, où il se donne réellement, corps et sang, à ceux qui le reçoivent. Ainsi, le temps chrétien n’est pas un simple temps de l’attente : il est déjà habité par la présence de Celui qui vient.

Enfin, la liturgie maintient ouverte la perspective d’un accomplissement ultime, la venue définitive du Christ, où l’histoire trouvera son sens plein, où la rencontre sera totale, et où ce qui était vécu dans la foi sera enfin compris dans la clarté. C’est pourquoi la vie chrétienne est toujours une marche : elle avance entre mémoire, présence et espérance. En ce début de nouvelle année, la liturgie nous invite précisément à entrer dans cette conscience du temps comme don et comme chemin : un temps façonné par la mémoire de la première venue du Christ, nourri par sa présence continuelle dans les sacrements et tendu vers la certitude que notre vie, dans sa durée même, est orientée vers sa manifestation définitive.

Le temps nous est donné ; ce qui importe désormais, c’est la manière dont nous choisissons de l’habiter. Une nouvelle année s’ouvre devant nous : l’enjeu n’est pas seulement qu’elle commence, mais la manière dont nous saurons l’investir de sens.