Tarse

Cappadoce

Antioche de Pisidie

Hiérapolis

Laodicée

Ephèse

Istanbul

Eflatun Pinar, AU ROYAUME HITTITE

L’Histoire des Hittites est celle d’un peuple parlant une langue indo-européenne qui a établi un royaume centré sur Hattusha dans le centre de l’Anatolie à partir du 17è siècle av. J.-C., et a rapidement dominé cette région et une partie des autres peuples qui l’habitaient (Louvites et Hourrites avant tout). L’histoire hittite se confond largement avec celle du royaume qu’ils ont érigé, puisqu’ils sont assez mal connus avant cela, et ne semblent pas avoir survécu longtemps à sa chute. En fait, l’analogie entre les Hittites et le royaume hittite n’est pas évidente puisque cet État a toujours intégré des éléments venant de divers horizons et peut être caractérisé de pluriethnique et pluriculturel, jusque dans son élite qui est très marquée par les éléments hourrites durant les derniers siècles. Il s’agit donc ici de voir avant tout l’histoire de ce que les peuples antiques appelaient de la fin du 17è siècle av. J.-C. au début du 12è siècle av. J.-C. « Hatti», royaume centré sur une région peuplée avant tout de Hittites.

Les Hittites qui sont mentionnés dans la Bible ne sont pas à proprement parler des Hittites puisque le royaume n’existait plus au premier millénaire. Par exemple, Urie le hittite dont le roi David prit la femme, Bethsabée, était plutôt un néo-hittite.

Le site d’Eflatun Pınar est une fontaine hittite : un bassin quadrangulaire de 34 × 30 mètres est alimenté par une source et fermé par un petit barrage. Sur le registre inférieur sont figurés cinq dieux-montagne (qui longtemps restèrent immergés avant le drainage récent du bassin). Le registre central est dominé par un dieu et une déesse entourés de génies et de symboles. Le tout est surmonté par un large disque solaire ailé.

Sur les pas de Saint Paul

Tarse

L’histoire de Tarnèse (Tarse) en ce qui concerne saint Paul est marquante, car c’est dans cette ville qu’il est né. Selon le récit dans le livre des Actes des Apôtres, Paul, également connu sous le nom de Saul, était un citoyen romain et juif, originaire de cette ville de Tarse en Cilicie. C’est ici qu’il a grandi et reçu une éducation judéo-pharisaïque avant sa conversion au christianisme lors de sa route vers Damas. La ville de Tarse est ainsi le lieu de naissance de l’apôtre, ce qui lui a permis de bénéficier d’une citoyenneté romaine, un avantage qui lui a été utile lors de ses voyages missionnaires. Elle constitue un point important dans sa vie, car il en fait souvent référence dans ses lettres et ses missions, soulignant ses racines et son identité.

Cappadoce

Sous la domination romaine, la région s’hellénise et se christianise : au cours des années 48 à 58, saint Paul longe ou traverse le pays au cours de ses trois voyages. Le christianisme s’y répand aux IIIe et IVe siècles, malgré les persécutions de Dioclétien de 303-304, dont Eusèbe de Césarée est le témoin. Dans la seconde moitié du ive siècle, sous l’impulsion de Basile, évêque de Césarée (Kayseri), de nombreuses petites communautés monastiques s’implantent dans la région. Basile s’oppose à l’arianisme qui est alors en plein essor et qui a les faveurs de l’empereur Valens. Pour affaiblir l’autorité de Basile, Valens divise la Cappadoce en 371, détachant d’elle un vaste territoire dont il fait la Cappadoce Seconde et dont il confie l’autorité religieuse à un évêque arien (évêché de Tyane, à proximité de l’actuelle Niğde). Grégoire de Nysse affirmait alors (Ep. II,9) que le nombre d’églises y était plus élevé que dans tout le reste du monde. En 536, Justinien crée l’évêché de Mokissos (actuellement Kırşehir) ; basiliques et oratoires se multiplient.

Laodicee

En raison de sa forte communauté juive, elle devint rapidement un évêché chrétien. Elle est l’une des sept Églises d’Asie citées dans l’Apocalypse. Les chrétiens de Laodicée se voient reprocher leur tiédeur. Un important concile s’y déroule vers 364 apr. J.-C.. Laodicée connaît un certain essor, au détriment de sa voisine Colosses. En 494, la ville est détruite par un tremblement de terre, qui marque le début de son déclin.

Photo : E. Pastore

Photo : E. Pastore

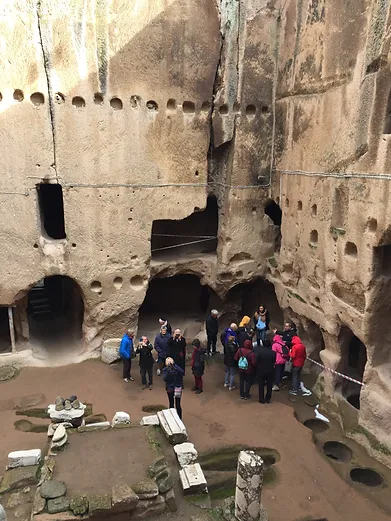

Hiérapolis

Hierapolis, située en Turquie près de Pamukkale, est une ancienne ville antique célèbre pour ses sources thermales naturelles, ses ruines bien preserves, notamment un vaste théâtre, des théâtre, des thermes et une basilique. Selon la tradition chrétienne, la tombe de Philippe, l’un des apôtres, se trouverait à Hierapolis, bien que cela ne soit pas confirmé de manière certaine par des preuves archéologiques. La ville est également associée à saint Polycarpe, évêque de Smyrne, qui aurait été martyrisé vers 155, et dont la mémoire est vénérée dans la région. Le site archéologique de Hierapolis est aujourd’hui un lieu touristique majeur, offrant une vue impressionnante sur ses vestiges antiques, ses thermes romains et son théâtre antique du IIe siècle, qui domine la vallée environnante. C’est un lieu chargé d’histoire où se mêlent la richesse de l’Antiquité romaine et chrétienne.

Photo : E. Pastore

Photo : E. Pastore

Antioche de pisidie

Les Actes des Apôtres nous apprennent que Paul de Tarse (saint Paul) et saint Barnabé se sont rendus deux fois à Antioche en 46 apr. J.-C., mais qu’à leur première visite ils ont été chassés par les Juifs fort nombreux dans cette ville. Ils fondent plusieurs communautés chrétiennes au cœur des territoires non évangélisés. Antioche fut l’une des premières villes d’Anatolie à adopter le christianisme. La première et la plus grande église dédiée à saint Paul fut construite plus tard sur l’emplacement où ce dernier prononça son sermon.

Éphèse

À Éphèse, selon Actes 19, Paul est arrivé lors de son troisième voyage missionnaire, où il a prêché dans la synagogue pendant plusieurs mois, attirant de nombreux Juifs et païens. Il a accompli des miracles et des guérisons, ce qui a amené beaucoup de gens à croire en Christ, ce qui a dérangé les artisans locaux qui fabriquaient des statues de la déesse Artémis, car la propagation du christianisme menaçait leur commerce (Actes 19:1-8). La situation a dégénéré lorsqu’un artisan, Démétrius, et d’autres artisans qui travaillaient pour la déesse ont vu leur activité diminuer, et ils ont lancé une émeute contre Paul, accusant sa prédication de dénigrer leur religion et leur métier. La foule s’est rassemblée dans l’amphithéâtre, où la tension a presque tourné à la violence, mais Paul a été séparé par ses disciples pour éviter une catastrophe (Actes 19:23-41).

La tradition fit d’Ephèse la ville où saint Jean, accompagné de la Vierge Marie, trouvèrent refuge lors de la persécution et y finirent leurs jours.

Istanbul

L’histoire chrétienne d’Istanbul, anciennement appelée Byzance, commence dès les premiers siècles après J.C. lorsque la ville devient un centre important pour la communauté chrétienne. Au IVe siècle, sous l’Empire romain, elle devient une capitale religieuse majeure avec la construction de nombreuses églises, dont la célèbre basilique Sainte-Sophie, qui est devenue un symbole de la ville et du christianisme byzantin. Lors du Concile de Nicée en 325, qui a établi la doctrine chrétienne orthodoxe, Byzance a joué un rôle clé. La ville a également été un centre de théologie, de liturgie et de vie monastique. Après la chute de l’Empire romain d’Occident, Byzance est restée une bastion du christianisme orthodoxe pendant plusieurs siècles, jusqu’à la conquête ottomane en 1453, qui a profondément changé le paysage religieux de la ville.

Sainte Sophie, Istanbul. Photo, E. Pastore