Cet article est dédié à Benoît K.

Plusieurs textes de l’Ancien Testament nous donnent un aperçu de la façon dont les anciens Israélites percevaient et utilisaient le sanglier sauvage et le porc domestique. Il faut bien dire que cet animal fascinant est plutôt mal considéré dans la Bible. Essayons de comprendre pourquoi.

Le sanglier dans la Bible

Le sanglier est parfois utilisé comme une image de destruction. Par exemple, au Psaume 80 (79),14, il est évoqué comme l’animal qui ravage une vigne. Métaphoriquement, il s’agit bien sûr de la terre d’Israël représentée par la vigne et foulée par des étrangers. Cette triste histoire n’a cessé de se répéter : au VIIIè siècle av. JC sous les Assyriens, puis au début du VIè siècle sous les Babyloniens, puis à la fin du VIè siècle sous les Perses, puis au IVè siècle sous les Grecs et enfin au Ier siècle sous les Romains… Ce psaume a pu être relu et médité tout au long de la douloureuse histoire d’Israël, ce qui n’a pas aidé à la valorisation du sanglier !

Dans un registre plus sapientiel, un proverbe compare une femme belle mais dépourvue de bon sens à un anneau d’or dans le groin d’un cochon (Proverbes 11,22), soulignant le contraste inapproprié et ridicule entre la beauté et le manque de jugement.

Selon certaines règles religieuses, le porc était considéré comme un animal impur et ne pouvait donc pas être consommé. Ces règles, que l’on retrouve dans les livres du Lévitique et du Deutéronome, classent les animaux en fonction de critères spécifiques, comme le fait d’avoir le sabot fendu et de ruminer (Lévitique 11,7 ; Deutéronome 14,8). Le porc était donc interdit.

Lv 11, 7 : « Vous tiendrez pour impur le porc parce que tout en ayant le sabot fourchu, fendu en deux ongles, il ne rumine pas. »

Il était su depuis l’Antiquité que les parasites humains se transmettaient aux hommes par les porcs et sangliers. En effet, ceux-ci se nourrissaient des déjections humaines, puis les hommes les chassaient pour les manger. La consommation de ces viandes était par conséquent interdite. Puis que les normes d’hygiène à l’époque s’exprimaient à travers les règles religieuses de pureté ou d’impureté, on a donc déclaré impur le sanglier ou le cochon.

De plus, certains passages des livres d’Isaïe mentionnent la consommation de viande de porc dans le contexte de cultes païens ou de pratiques superstitieuses :

Is 65, 3‑4 : « 3 Un peuple qui me provoque sans cesse en face, qui sacrifie dans les jardins, qui brûle de l’encens sur des briques, 4 qui habite dans les tombeaux, passe la nuit dans les recoins, mange de la viande de porc et met dans ses plats des morceaux impurs. »

Is 66, 3 : « 3 On sacrifie le bœuf, on abat un homme ; on immole l’agneau, on assomme un chien ; on présente une offrande, c’est du sang de porc ; on fait un mémorial d’encens, une bénédiction abominable ; tous ces gens ont choisi leurs voies, et leur âme se complaît dans leurs horreurs.

Ces pratiques étaient considérées comme interdites et associées à des rituels qui se déroulaient dans des jardins ou des tombes, où les gens cherchaient à communiquer avec les esprits.

Vus l’avez bien compris, dans la Bible, le sanglier n’est jamais bien vu. Il est associé soit à la notion rituelle d’impureté, soit aux pratiques idolâtriques. Cependant, il est indéniable qu’on élevait des porcs dans l’Israël ancien, ce qui signifie que le fameux interdit du Lévitique serait donc une affaire de prêtres, au plus tôt à l’époque exilique ou postexilique, c’est-à-dire à partir du VIè siècle av. J.-C. Avant cela, on avait probablement des vues plus nuancées sur cet animal. Pour s’en faire une idée, il convient d’aller se promener du côté de la Mésopotamie.

Le sanglier à Babylone

De nombreux vestiges mésopotamiens, tels que des sceaux, amulettes, figurines et reliefs, illustrent la présence du sanglier sauvage et du cochon domestique dans cette civilisation. En akkadien, le terme employé pour désigner le porc était « šaḫû ». Tandis que le sanglier était essentiellement un gibier, le cochon domestique, élevé en porcherie ou circulant librement aux côtés des chiens et des faucons, remplissait plusieurs fonctions : nourriture, objet d’échanges commerciaux, ingrédient en médecine et élément des rites magiques.

Sous le règne du roi Hammurabi (1792-1750 av. J.-C.), son prix était particulièrement bas, ce qui pourrait être attribué à son impureté en raison des maladies associées à sa viande.

Le calendrier babylonien interdisait la consommation de porc à certaines dates spécifiques. Pourtant, cette viande était parfois offerte aux prêtresses, et sa graisse jouait un rôle clé dans les rituels d’incantation.

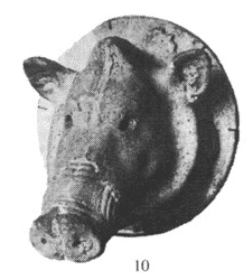

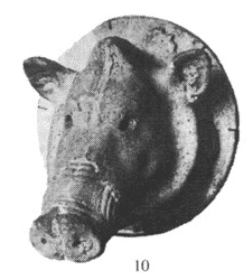

En médecine, la tête et la graisse du porc étaient prisées pour l’élaboration de remèdes. L’animal occupait aussi une place importante dans les pratiques destinées à éloigner les esprits malveillants, notamment Lamaštu, une créature démoniaque qui s’attaquait aux enfants pour se nourrir de leur chair et de leur sang. Dans certains rituels, le cochon était utilisé comme substitut du malade, servant ainsi d’intermédiaire pour détourner le mal. Un exemple notable de cette symbolique est une tête de sanglier en faïence, découverte dans le temple d’Ishtar à Nuzi et datant du XVe siècle av. J.-C.:

Par ailleurs, plusieurs textes de l’époque néo-babylonienne renferment des fables et proverbes où le porc est représenté de manière péjorative, associé à la saleté, à la bêtise ou au dégoût. Dans ce sens, une tablette néo-assyrienne datée du règne de Sargon II (vers 716 av. J.-C.), comprend des dictons populaires et met en scène divers animaux :

(5) Le cochon lui-même n’a pas de bon sens…

(13) Le cochon est impur, salissant son arrière-train,

(14) Empuantissant les rues, polluant les maisons.

(15) Le cochon ne convient pas au temple, il manque de bon sens, il n’est pas autorisé à marcher sur les pavements,

(16) Une abomination pour tous les dieux, une horreur pour [son] dieu, maudit par Samas.

La chasse au sanglier

Cependant, n’oublions pas que le premier rapport de l’homme avec le sanglier s’est fait dans le cadre de la chasse. Le bestiaire antique prouve qu’une grande attention était portée à l’animal.

À Ugarit (IIè millénaire av. JC, Syrie), le porc y est totalement absent, tandis que le sanglier peut être chassé et consommé. Cette situation pourrait être liée à des pratiques ritualisées plutôt qu’à des interdits religieux. On en veut pour preuve ce magnifique vase à boire (rhyton) en forme de sanglier. On distingue très bien un orifice sur le dos, un autre dans le museau, quatre pattes, les applications pour les oreilles, les yeux et les défenses:

Louvre Museum, CC BY-SA 2.0 FR

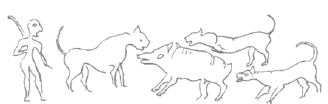

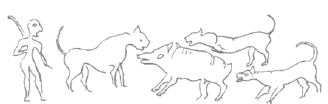

La bête était traquée pour sa chair, sa peau, ses soies et son ivoire. Elle apparaît sur des peintures murales de Çatal Hôyük en Anatolie. Les scènes de chasse au sanglier sont fréquentes sur les sceaux-cylindres de l’époque d’Uruk:

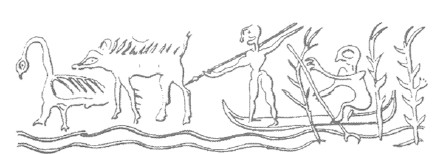

La chasse peut avoir lieu dans un paysage de roseaux : ce thème est devenu traditionnel en Mésopotamie et en Elam, et le répertoire le documente depuis la glyptique d’Uruk et de Suse au IVè millénaire jusqu’aux terres cuites paléo-babyloniennes, en passant par un bol en pierre d’époque sumérienne. Parfois les chasseurs sont montés sur une barque d’où ils jettent leurs épieux ou leurs lances:

L’animal est dangereux, et sa charge peut être mortelle. Tantôt il fonce de toute sa vitesse. Tantôt il se dresse sur ses pattes arrière.

Le sanglier était aussi chassé pour sa hure, qui faisait un magnifique trophée, quelles que fussent alors les techniques de conservation.

La bête fournissait enfin l’ivoire de ses canines. On a retrouvé la présence de perles et de peignes dans des tombes de Tepe Gawra (Irak).

La chasse au sanglier devait être un thème des textes proverbiaux ou légendaires. L’un des grands centres de rédaction de ces textes était Nippur. Or, à l’époque paléo-babylonienne, les ateliers de terre cuite du site semblent avoir représenté fréquemment des suidés. Une plaquette des plus originales conservée au British Museum représente un chasseur ; il vise de son arc un malheureux singe caché dans un arbre alors qu’arrive un sanglier, et qu’un compagnon se cache derrière lui un genou en terre:

Enfin, le sanglier faisait partie des animaux de prestige, et il était au nombre des espèces réservées aux chasses royales, bien qu’il soit beaucoup moins documenté que le lion et le taureau sauvage.

Conclusion

En conclusion, le rôle du sanglier et du porc dans l’Orient ancien varie selon les périodes et les régions, reflétant des changements dans les pratiques alimentaires, culturelles et rituelles des sociétés de l’époque. Dans la Bible, le sanglier est écarté pour des raisons (plutôt arbitraires) d’impureté religieuse. La chasse au sanglier est une pratique ancestrale qui remonte à des millénaires, profondément ancrée dans l’histoire humaine. Les hommes ont traqué cet animal robuste pour sa viande savoureuse et ses défenses prisées. Au fil des siècles, cette chasse est devenue un art, mêlant stratégie, courage et tradition. Considérée parfois comme un rite initiatique pour les jeunes guerriers ou comme un sport noble réservé à l’aristocratie, la chasse au sanglier a évolué mais n’a jamais perdu de son attrait. Aujourd’hui, bien que ses méthodes aient changé, elle reste une activité populaire dans de nombreuses régions, alliant gestion de la faune sauvage et perpétuation d’une tradition millénaire.

Pour aller (beaucoup) plus loin :

- Emmanuelle Vila, Anne-Sophie Dalix. Alimentation et idéologie : la place du sanglier et du porc à l’Âge du Bronze sur la côte levantine. Anthropozoologica, 2004, 39 (1), pp.219-236.

- Parayre Dominique. Les suidés dans le monde syro-mésopotamien aux époques historiques. In: Orient-Occident. Supplément2, 2000. Les animaux et les hommes dans le monde syro-mésopotamien aux époques historiques.

Cet article est dédié à Benoît K.

Plusieurs textes de l’Ancien Testament nous donnent un aperçu de la façon dont les anciens Israélites percevaient et utilisaient le sanglier sauvage et le porc domestique. Il faut bien dire que cet animal fascinant est plutôt mal considéré dans la Bible. Essayons de comprendre pourquoi.

Le sanglier dans la Bible

Le sanglier est parfois utilisé comme une image de destruction. Par exemple, au Psaume 80 (79),14, il est évoqué comme l’animal qui ravage une vigne. Métaphoriquement, il s’agit bien sûr de la terre d’Israël représentée par la vigne et foulée par des étrangers. Cette triste histoire n’a cessé de se répéter : au VIIIè siècle av. JC sous les Assyriens, puis au début du VIè siècle sous les Babyloniens, puis à la fin du VIè siècle sous les Perses, puis au IVè siècle sous les Grecs et enfin au Ier siècle sous les Romains… Ce psaume a pu être relu et médité tout au long de la douloureuse histoire d’Israël, ce qui n’a pas aidé à la valorisation du sanglier !

Dans un registre plus sapientiel, un proverbe compare une femme belle mais dépourvue de bon sens à un anneau d’or dans le groin d’un cochon (Proverbes 11,22), soulignant le contraste inapproprié et ridicule entre la beauté et le manque de jugement.

Selon certaines règles religieuses, le porc était considéré comme un animal impur et ne pouvait donc pas être consommé. Ces règles, que l’on retrouve dans les livres du Lévitique et du Deutéronome, classent les animaux en fonction de critères spécifiques, comme le fait d’avoir le sabot fendu et de ruminer (Lévitique 11,7 ; Deutéronome 14,8). Le porc était donc interdit.

Lv 11, 7 : « Vous tiendrez pour impur le porc parce que tout en ayant le sabot fourchu, fendu en deux ongles, il ne rumine pas. »

Il était su depuis l’Antiquité que les parasites humains se transmettaient aux hommes par les porcs et sangliers. En effet, ceux-ci se nourrissaient des déjections humaines, puis les hommes les chassaient pour les manger. La consommation de ces viandes était par conséquent interdite. Puis que les normes d’hygiène à l’époque s’exprimaient à travers les règles religieuses de pureté ou d’impureté, on a donc déclaré impur le sanglier ou le cochon.

De plus, certains passages des livres d’Isaïe mentionnent la consommation de viande de porc dans le contexte de cultes païens ou de pratiques superstitieuses :

Is 65, 3‑4 : « 3 Un peuple qui me provoque sans cesse en face, qui sacrifie dans les jardins, qui brûle de l’encens sur des briques, 4 qui habite dans les tombeaux, passe la nuit dans les recoins, mange de la viande de porc et met dans ses plats des morceaux impurs. »

Is 66, 3 : « 3 On sacrifie le bœuf, on abat un homme ; on immole l’agneau, on assomme un chien ; on présente une offrande, c’est du sang de porc ; on fait un mémorial d’encens, une bénédiction abominable ; tous ces gens ont choisi leurs voies, et leur âme se complaît dans leurs horreurs.

Ces pratiques étaient considérées comme interdites et associées à des rituels qui se déroulaient dans des jardins ou des tombes, où les gens cherchaient à communiquer avec les esprits.

Vus l’avez bien compris, dans la Bible, le sanglier n’est jamais bien vu. Il est associé soit à la notion rituelle d’impureté, soit aux pratiques idolâtriques. Cependant, il est indéniable qu’on élevait des porcs dans l’Israël ancien, ce qui signifie que le fameux interdit du Lévitique serait donc une affaire de prêtres, au plus tôt à l’époque exilique ou postexilique, c’est-à-dire à partir du VIè siècle av. J.-C. Avant cela, on avait probablement des vues plus nuancées sur cet animal. Pour s’en faire une idée, il convient d’aller se promener du côté de la Mésopotamie.

Le sanglier à Babylone

De nombreux vestiges mésopotamiens, tels que des sceaux, amulettes, figurines et reliefs, illustrent la présence du sanglier sauvage et du cochon domestique dans cette civilisation. En akkadien, le terme employé pour désigner le porc était « šaḫû ». Tandis que le sanglier était essentiellement un gibier, le cochon domestique, élevé en porcherie ou circulant librement aux côtés des chiens et des faucons, remplissait plusieurs fonctions : nourriture, objet d’échanges commerciaux, ingrédient en médecine et élément des rites magiques.

Sous le règne du roi Hammurabi (1792-1750 av. J.-C.), son prix était particulièrement bas, ce qui pourrait être attribué à son impureté en raison des maladies associées à sa viande.

Le calendrier babylonien interdisait la consommation de porc à certaines dates spécifiques. Pourtant, cette viande était parfois offerte aux prêtresses, et sa graisse jouait un rôle clé dans les rituels d’incantation.

En médecine, la tête et la graisse du porc étaient prisées pour l’élaboration de remèdes. L’animal occupait aussi une place importante dans les pratiques destinées à éloigner les esprits malveillants, notamment Lamaštu, une créature démoniaque qui s’attaquait aux enfants pour se nourrir de leur chair et de leur sang. Dans certains rituels, le cochon était utilisé comme substitut du malade, servant ainsi d’intermédiaire pour détourner le mal. Un exemple notable de cette symbolique est une tête de sanglier en faïence, découverte dans le temple d’Ishtar à Nuzi et datant du XVe siècle av. J.-C.:

Par ailleurs, plusieurs textes de l’époque néo-babylonienne renferment des fables et proverbes où le porc est représenté de manière péjorative, associé à la saleté, à la bêtise ou au dégoût. Dans ce sens, une tablette néo-assyrienne datée du règne de Sargon II (vers 716 av. J.-C.), comprend des dictons populaires et met en scène divers animaux :

(5) Le cochon lui-même n’a pas de bon sens…

(13) Le cochon est impur, salissant son arrière-train,

(14) Empuantissant les rues, polluant les maisons.

(15) Le cochon ne convient pas au temple, il manque de bon sens, il n’est pas autorisé à marcher sur les pavements,

(16) Une abomination pour tous les dieux, une horreur pour [son] dieu, maudit par Samas.

La chasse au sanglier

Cependant, n’oublions pas que le premier rapport de l’homme avec le sanglier s’est fait dans le cadre de la chasse. Le bestiaire antique prouve qu’une grande attention était portée à l’animal.

À Ugarit (IIè millénaire av. JC, Syrie), le porc y est totalement absent, tandis que le sanglier peut être chassé et consommé. Cette situation pourrait être liée à des pratiques ritualisées plutôt qu’à des interdits religieux. On en veut pour preuve ce magnifique vase à boire (rhyton) en forme de sanglier. On distingue très bien un orifice sur le dos, un autre dans le museau, quatre pattes, les applications pour les oreilles, les yeux et les défenses:

Louvre Museum, CC BY-SA 2.0 FR

La bête était traquée pour sa chair, sa peau, ses soies et son ivoire. Elle apparaît sur des peintures murales de Çatal Hôyük en Anatolie. Les scènes de chasse au sanglier sont fréquentes sur les sceaux-cylindres de l’époque d’Uruk:

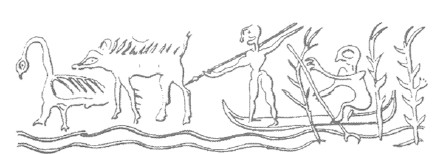

La chasse peut avoir lieu dans un paysage de roseaux : ce thème est devenu traditionnel en Mésopotamie et en Elam, et le répertoire le documente depuis la glyptique d’Uruk et de Suse au IVè millénaire jusqu’aux terres cuites paléo-babyloniennes, en passant par un bol en pierre d’époque sumérienne. Parfois les chasseurs sont montés sur une barque d’où ils jettent leurs épieux ou leurs lances:

L’animal est dangereux, et sa charge peut être mortelle. Tantôt il fonce de toute sa vitesse. Tantôt il se dresse sur ses pattes arrière.

Le sanglier était aussi chassé pour sa hure, qui faisait un magnifique trophée, quelles que fussent alors les techniques de conservation.

La bête fournissait enfin l’ivoire de ses canines. On a retrouvé la présence de perles et de peignes dans des tombes de Tepe Gawra (Irak).

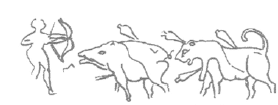

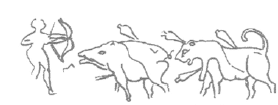

La chasse au sanglier devait être un thème des textes proverbiaux ou légendaires. L’un des grands centres de rédaction de ces textes était Nippur. Or, à l’époque paléo-babylonienne, les ateliers de terre cuite du site semblent avoir représenté fréquemment des suidés. Une plaquette des plus originales conservée au British Museum représente un chasseur ; il vise de son arc un malheureux singe caché dans un arbre alors qu’arrive un sanglier, et qu’un compagnon se cache derrière lui un genou en terre:

Enfin, le sanglier faisait partie des animaux de prestige, et il était au nombre des espèces réservées aux chasses royales, bien qu’il soit beaucoup moins documenté que le lion et le taureau sauvage.

Conclusion

En conclusion, le rôle du sanglier et du porc dans l’Orient ancien varie selon les périodes et les régions, reflétant des changements dans les pratiques alimentaires, culturelles et rituelles des sociétés de l’époque. Dans la Bible, le sanglier est écarté pour des raisons (plutôt arbitraires) d’impureté religieuse. La chasse au sanglier est une pratique ancestrale qui remonte à des millénaires, profondément ancrée dans l’histoire humaine. Les hommes ont traqué cet animal robuste pour sa viande savoureuse et ses défenses prisées. Au fil des siècles, cette chasse est devenue un art, mêlant stratégie, courage et tradition. Considérée parfois comme un rite initiatique pour les jeunes guerriers ou comme un sport noble réservé à l’aristocratie, la chasse au sanglier a évolué mais n’a jamais perdu de son attrait. Aujourd’hui, bien que ses méthodes aient changé, elle reste une activité populaire dans de nombreuses régions, alliant gestion de la faune sauvage et perpétuation d’une tradition millénaire.

Pour aller (beaucoup) plus loin :

- Emmanuelle Vila, Anne-Sophie Dalix. Alimentation et idéologie : la place du sanglier et du porc à l’Âge du Bronze sur la côte levantine. Anthropozoologica, 2004, 39 (1), pp.219-236.

- Parayre Dominique. Les suidés dans le monde syro-mésopotamien aux époques historiques. In: Orient-Occident. Supplément2, 2000. Les animaux et les hommes dans le monde syro-mésopotamien aux époques historiques.